|

Zur

Startseite

Wegweiser

durch meine Homepage

Mein

Maintal

Hochstadtseite

Augenblicke

Durchgeblickt

Homopolitikus

Wochenendglossen

Meine

Bücher

Vermisst

Der

Untergang Ostpreußens

Von

Gumbinnen bis Balga

Spurensuche

Hermann Lohmann

Krieg

und Werbung

Graukopfsatiren

Pflegedrama

"Zuerst komme ich"

Das

Bauernopfer

Mein

Ruhestand

Mein

Garten

Meine

Modellautos

Kabarett

Mikrokosmos

Sonstiges

Irland

Die

Lupe

Was

ist Humor?

Zeitgeist

Heeresfliegerseite

Impressum

| |

|

|

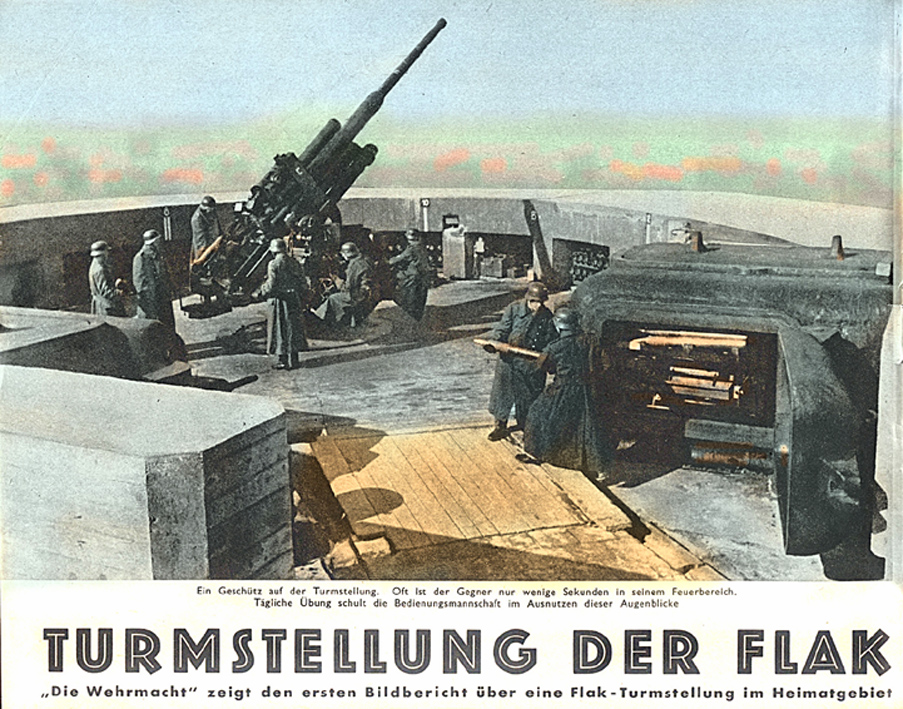

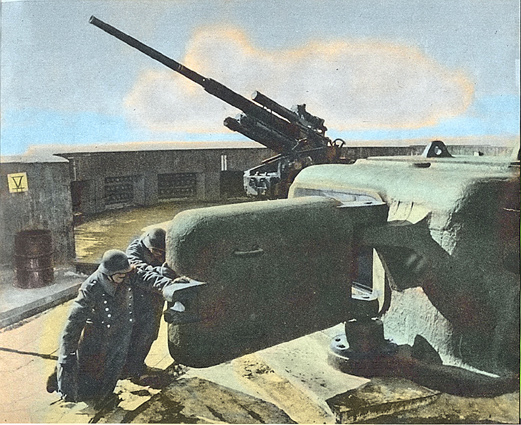

Die

folgende Dokumentation baut auf den Heften

der

Jahre 1937 bis 1944 auf und befasst sich mit dem Wechselspiel

von Kriegsberichterstattung, dem

Strategiespiel "WEHR-SCHACH" und der Werbung,

was zusammen genommen aus der Kriegsberichterstattung

eine teilweise

unterhaltsame Lektüre machte, die auf eine groteske Weise

das Grauen des Krieges mit der

Normalität in der Heimat miteinander verband.

Die

Dokumentation ist in wesentlich erweiterter Form ab

dem Jahresende 2011 vom KÖNIG-Verlag auch als Buch

erhältlich unter

ISBN 978-3-943210-00-2 |

|

|

|

Ehe

Sie die folgende Seite lesen, möchte ich Ihnen einige Hinweise

geben. Alle Texte, die hellblau gekennzeichnet sind, sind

Erläuterungen und Kommentare, die aus heutiger Sicht zum besseren

Verstehen, aber auch der Kritik dienen. Alle anderen Bestandteile

dieser Seite sind im Original den WEHRMACHTs-Heften entnommen.

Die

gewählte - nicht chronologische Reihenfolge - soll in einem bunten

Mix von Angriffen, Rückzügen, Gegenoffensiven, rasanten

Absetzbewegungen und Fluchten jeden Eindruck der anhaltenden

Dominanz aller Parteien auf den Schlachtfeldern relativieren. Es wurde darauf

geachtet, dass die ausgewählten Originaltexte von Kriegsberichterstattern

stammen, die mit Pathos und Propaganda sparsam umgingen. Dennoch ist

immer wieder zu spüren, dass diese Elemente verstärkt benutzt

wurden, um auch in der Heimat den Durchhaltewillen zu stärken. Die

kämpfende Truppe sollte der Zivilbevölkerung ein Beispiel geben.

Es ist dabei leicht zu erahnen, was die Frontsoldaten über die

Inhalte dieser Schriftenreihe dachten. Viele von Ihnen kehrten nie

zurück, weshalb man sie nicht mehr befragen kann. |

|

An

alle Militaria-Sucher im Raum Königsberg:

Gefundene

Erkennungsmarken bitte melden! Die Telefonnummer des Leiters der

Gefallenensucher vom Volksbund lautet

+7

906 2302651 So

können noch Schicksale geklärt werden !

Поисковики

из

Кёнигсберга,

сообщайте

пожалуйста

о своих

находках -

опознавательные

жетоны со

всех

солдат. До

сих пор

тысячи

числятся

пропавшими

без вести! +7

906 2302651 |

|

Einleitung

Alle

Leser, die auf dieser Seite eine Verherrlichung des Krieges und des

Nationalsozialismus vermuten und gar nicht erst weiterlesen wollen, kann ich beruhigen.

Es handelt sich um eine Seite, die im Zusammenhang mit meiner Dokumentation "VERMISST

- das kurze Leben des Soldaten Walter Michel" entstand. Auf der

Suche nach authentischem Bildmaterial und Information stieß ich auf die

Publikationen des Oberkommandos der Wehrmacht, die von einem bestimmten

Personenkreis abonniert wurden. Darin ist eine höllische Mixtur von

Bildberichten, Kampfberichten, Propaganda, Werbung und Unterhaltung, die dem

Leser vermittelt, dass der Faktor Mensch auf Statistenrollen reduziert war. Die Menschen

wurden von den Generalstäben und nicht zuletzt von der obersten Führung und Heeresleitung rücksichtslos für wahnwitzige Ziele geopfert.

Für die

Kriegsgewinnler, die Parteibonzen, die Militärs in der Etappe, Schreibtischtäter, die Justiz und der Personenkreis, der es verstand, niemals in die Nähe

der Gefahr um Leib und Leben zu kommen, waren die Hefte nicht mehr als eine unterhaltsame

Lektüre. Sie waren so alltäglich, dass man darin ungeniert werben konnte als

lebte man im tiefsten Frieden. Eigentlich erinnert das doch sehr an die

heutige Fernsehwerbung, in der Dokumentarisches, Sport und Nachrichten mit

Werbung kombiniert wird. Man könnte meinen, die Macher seien damals schon

ihrer Zeit voraus gewesen.

Einige

Kriegsjahre war es daheim "im Reich" noch völlig normal und das

Leben ging ungetrübt weiter. Allenthalben die eintreffenden Meldungen

über Gefallene rückte den Krieg ins Bewusstsein. Das änderte sich, als die Alliierten die

deutschen Städte bombardierten und das Leben in den Trümmern

unerträglich wurde. Jetzt stellte sich auch hier Betroffenheit ein. Frontsoldaten auf Heimaturlaub, die eine

Bombennacht in einer der Großstädte erlebten, fühlten sich in ihrem

Frontabschnitt sicherer und sprachen davon, wieder "heim" zu

fahren - in ihren Abschnitt an einer der Fronten in Norwegen, Finnland,

den baltischen Staaten, Russland, dem Balkan, Italien, Frankreich oder in

Nordafrika.

Hinter

der gigantischen Militärmaschinerie stand dass Kapital, die Rüstungsindustrie,

die

Produktion von Lebensmitteln und von kriegswichtiger Ausrüstung sowie eine ungeheuere Logistik. Was alleine die Reichsbahn logistisch leistete, ist

unglaublich. Eisenbahnpioniere der Wehrmacht stellten europaweit sicher, dass die Züge

auch in den entlegendsten Gegenden nach schwerstem Beschuss oder nach

Sabotageakten wieder

rollten. Ohne Nachschub wären Millionen Soldaten mehr dem Untergang

preisgegeben gewesen. Dort, wo das nicht mehr gewährleistet war, wie in

den Kesseln von Stalingrad, in Ostpreußen und anderen Kesseln, musste die Luftwaffe die

Versorgung übernehmen. In Stalingrad versorgten sich die Frontkämpfer

teilweise bei ihren getöteten Opfern mit deren Einsatzrationen, weil der

Nachschub zum Erliegen kam. Auch Winterkleidung wie Mützen, Stiefel und

Schutzkleidung wurde beim Gegner requiriert, weil

man eigentlich noch vor dem ersten Winter gewonnen haben wollte. Daraus

wurden aber drei Winter, wie sie selten einer erlebte.

Wer

verwundet war, konnte aus Mangel an medizinischer Versorgung und bei

unglaublich unhygienischen Bedingungen kaum auf Rettung hoffen. Zu

Tausenden siechten sie in Kellergewölben umkämpfter Städte umgeben von

Fäulnis, Fäkalien und Tod dahin, bis sie nicht selten unter höllischen

Qualen von einem gegnerischen Flammenwerfer erlöst wurden. Auch der

Gegner hatte teilweise keine Kapazitäten, um sich der Opfer anzunehmen.

Wo die Linien zerschnitten waren, gab es kaum Hoffnung auf Entsatz, wenn

die oberste Heeresleitung das "Durchhalten bis zur letzten

Patrone" befohlen hatte.

Mein

Schwiegervater, der den gesamten Russlandfeldzug miterlebte, sprach immer

vom Ausschlachten noch zappelnder schwerverletzter Pferde, ehe sie bei

minus 40 Grad Frost innerhalb kürzester Zeit zu einem Eisklumpen

zusammengefroren waren. Alkohol war übrigens generell die Beute der einfachen

Soldaten, die ohne den Alkohol so manche Übermacht schon rein mental gar nicht verkraftet hätten. Ordnung und Sauberkeit waren einer

Ungezieferplage und mangelnder körperlicher Hygiene gewichen, weil es an

allem fehlte und man immer seltener die Zeit hatte, geräumige

Unterstände auszubauen, in denen ein halbwegs normales Leben möglich

gewesen wäre. Das Leben in Löchern und Gräben, in zerfallenen Häusern

und Heuschobern war zum Alltag geworden, als es nur noch zurück ging.

Kaum jemand zehrte noch von den Offensiven zu Kampfbeginn, als es an

nichts mangelte. Schon aus diesem Grund ist das Werben um typische

Konsumgüter der Friedenszeit in diesen Heften so grotesk. Es soll

Normalität vortäuschen, wo der Mangel bei der normalen Bevölkerung

Regie führte. Allenthalben in ländlichen Gebieten war der Mangel noch

nicht angekommen. Absolut kurios war, dass der Tross, Unterstützungseinheiten wie

Reparatur- und Werkstatteinheiten - die "Feldwerften" - sowie

das fliegende Personal relativ gut versorgt waren und sogar lebenswichtige

Güter nach Hause schickten, die sie zuvor in der Marketenderei erworben

hatten. Der Wehrsold konnte praktisch für andere Dinge gar nicht

ausgegeben werden. Bei der Marine galten andere Gesetze und die

Verpflegung ließ nichts zu wünschen übrig. Heimaturlaube waren für

viele Frontsoldaten die Einzige Möglichkeit, einmal

relative Normalität zu erleben, wenn man das Glück hatte, in einer

friedlichen Gegend zuhause zu sein.

Wenn

man sich nun die eingangs erwähnte Bevölkerungsschicht ansieht, die es

verstand, den Unannehmlichkeiten der Zeit weitestgehend aus dem Weg zu

gehen und das eigentliche Geschehen nur aus diesen Heften, den Nachrichten

und den

Wochenschauen kannte, dann kann man förmlich das reale Spiel mit TAKTIK

und der Macht spüren, das sich im WEHR-SCHACH, einer wesentlich

variantenreicheren Abart des normalen Schach, spielerisch austobte. Alle

einzunehmenden Position mussten doppelt bedroht sein, wodurch das

Zusammenspiel von Infanterie, Panzern, Artillerie und Luftwaffe zur

doppelstrategischen Herausforderung wurde und sich regelrechte Frontlinien

ergaben, die es zu halten gab. Das war etwas für Menschen, die gern

miterleben, wie man von Sieg zu Sieg eilt. Ob in den Jahren 1944 und 1945

noch WEHR-SCHACH gespielt wurde, ist nicht bekannt.

Wer

dennoch Lust verspürte und durch die Hefte "Die Wehrmacht" animiert war, konnte das Grauen

der Schlachtfelder in den eigenen vier Wänden mit dem WEHR- SCHACH-Spiel

auf martialische Art nachempfinden.

|

|

|

In

den Heften bis Ende 1943 finden sich immer wieder Schach-Ecken, in denen

über strategische Spielzüge gefachsimpelt wurde. Die Erläuterungen

waren stets von martialisch klingenden Lageberichten begleitet, die eine

Nähe zur Realität erzeugen sollten. Ob

es galt, die diagonal verlaufende Heerstraße oder den in anderer

Diagonale verlaufenden Fluss zu schützen oder zu beherrschen, ob es darum

ging, die Seenfelder in die Strategie einzubinden - es tobte eine

gewaltige Schlacht, bei der die Einheiten nach Belieben zugunsten eines

höheren Zieles geopfert werden konnten, ohne dass man dabei

Gewissensbisse haben musste. Wahrscheinlich ahnte kaum jemand, dass es an

den Frontabschnitten der Wehrmacht ähnlich skrupellos zuging und sehr oft

Menschen gleichen Schlages die Befehle gaben. Dieses Schachspiel kann als

Vorläufer heutiger Games gelten, die den Spieler auf ähnliche Art zum

vermeintlichen Herren über Leben und Tod machen - wie beim WEHR-SCHACH. Blutiger

Ernst und die Unausweichlichkeit vieler Schicksale auf der einen Seite und

das unterhaltsame und risikolose Schachspiel in der warmen Stube sind

Gegensätze, die nur eine Zeit mit besonderem Gedankengut schaffen kann. |

|

|

|

Kriegsberichterstattung

und Werbung

Sie

haben es bereits bemerkt, wir sind beim Thema Werbung der

Schriftenreihe "Die Wehrmacht" angekommen. Hier habe ich

eine Auswahl von Werbungen zusammengestellt, die zeigt, wer die Kriegsgewinnler waren, die bis zum heutigen Tag munter ihre Produkte

vertreiben, die im technischen Bereich vielfach erst durch den Krieg reiften und ohne

den

sie wohl kaum die

weltweite Bedeutung erlangt hätten. Es ist allerdings auch interessant, dass der

größte Lieferant der Wehrmacht - der KRUPP-Konzern - kaum

werbetechnisch in Erscheinung

tritt, es sei denn, durch die Werbung einiger kleiner Töchter.

Erfolg

ist eine gute Reklame

Die

Firmen verbanden die Leistungsfähigkeit ihrer Produkte mit dem Erfolg und den

sensationellen Siegen der Wehrmacht, der Luftwaffe und der Marine und

empfahlen sich damit auch befreundeten Nationen. Große Verluste militärischer Ausrüstung und der

massenhafte Einsatz von Munition, Bomben und Granaten dürfte bei den

Firmeninhabern wegen der angerichteten Schäden nicht zur Depression geführt haben, denn mit jedem

"Materialverbrauch" wurden sie reicher und reicher. Sie profitierten

so auch direkt von den

Beutezügen der Armeen, die dann auf einem kleinen Umweg mit klingender Münze in ihren Kassen

landeten. Die Menschen, die bei Flugzeugabstürzen, Schiffsversenkungen,

in zerstörten Panzern, zerstörten Artilleriebatterien, verlorenen Nachschubeinheiten und mit Handwaffen kämpfend ihr Leben ließen, waren

für sie immer nur Begleiterscheinungen, die zum Geschäft gehörten. Das

hat sich bis zum heutigen Tag nicht geändert. In den USA finanzieren die

großen Rüstungskonzerne und die Petrochemie sogar die Wahlkämpfe, um auf besonders

demokratischem Weg die "richtigen" Präsidenten ins Amt zu

hieven. Krieg kennt keine Moral, wenn es darum geht, Rohstoffquellen in

Besitz zu nehmen, Absatzmärkte zu erschließen und nebenbei

Rüstungsgüter an den Mann zu bringen. Spötter behaupten

sogar, der erste Irak-Krieg sei nur deshalb geführt worden, weil die

vielen vorrätigen computergesteuerten Waffen vor dem Jahrtausendwechsel

verbraucht werden mussten, weil man sich der Programmierungen nicht sicher

war. Entsorgen war lukrativer als das Umrüsten! Der Tod von einer halben

Million Menschen wurde anscheinend billigend in Kauf genommen. Jede

Wahrheit zu seiner Zeit!

Erst

der Mensch bringt den Tod

Was

mich erreg, ist die Art, wie Berichte über Tod und

Verderben, Bildmaterial und die Werbung kombiniert wurden. Der Mensch war

damals in

höchstem Maß und unfreiwillig von den beworbenen Produkten abhängig, die für ihn

allerdings ohne den Krieg völlig bedeutungslos gewesen wären. Der Tod, der auf

Qualitätskugellagern, Motoren der Spitzenklasse und Superkanonen daher kommt und mit

exzellenter Optik versteht, Geschosse ins Ziel zu lenken, wird

kurzerhand ausgeblendet und auf die Fotos Besiegter reduziert, weil sie

angeblich Opfer ihrer mangelhaften Ausrüstung und Fehlern ihrer

Heeresleitung geworden waren. Man stellte einige Maschinengewehre mit

ausreichender Munition Tausenden von toten Soldaten gegenüber, die beim

sinnlosen Anrennen von Stellungen im Kugelhagel fielen und gab zu

verstehen, dass dies nur infolge der hohen Qualität der Waffen möglich

sei. Tragisch ist nur,

dass erst der Mensch mit Hilfe der Ausrüstung den Tod bringt, der ihn

später allerdings ebenfalls ereilt, wenn ihn sein kriegerisches Gerät im Stich

lässt oder der Nachschub versiegt. Man ließ auch gern wissen, dass

deutsches Gerät niemals total zerstört sein kann. Was der kämpfende Soldat

"verbrauchte", wurde oft immer

wieder vor Ort von einem Heer von Instandsetzern kampftauglich gemacht.

Triebfeder war die Angst des einfachen Soldaten vor dem Untergang. Nur mit

technischem Geschick und Improvisation war man der gegnerischen Übermacht

überhaupt gewachsen. Und selbst daran verdiente die Rüstungsindustrie

noch gewaltig mit

ihren Ersatzteilen.

Lassen Sie die Kombination des authentischen Materials auf sich

wirken - Sie werden vielleicht bald ein Unbehagen spüren, das sich auch bei mir

einstellte.

|

|

Die

Wehrmacht eilte zu Beginn des Krieges von Sieg zu Sieg und die Straßen

der Ortschaften waren generell von rauchenden Trümmern gesäumt. Die auf der Flucht geräumten

Gegenden wurden vom Feind nieder gebrannt, damit dem Gegner

weder Unterkünfte noch Lebensmittel in die Hände fielen. So kam es in

den Einheiten zu immer ungeordneteren Zuständen, was Kleidung und

Hygiene anbelangte. Die Verpflegung kam allerdings immer noch recht schnell nach, so

dass die Moral nicht absank. Wo es einmal klemmte, wusste man sich auch zu

helfen.

Unter

dem Gesichtspunkt der Daueroffensiven und der hektischen Rückzüge dürfte die

Reklame von ERDAL, die wohl mehr zum Kasernenhof und zu den

Stabsstellen gehörte, an der

Front kaum von Bedeutung gewesen sein. Dort waren Fett und andere Hilfsmittel viel wichtiger

gegen Feuchtigkeit als Hochglanz. An der Heimatfront dagegen - im

trauten Leserkreis des Heftes "Die Wehrmacht" - waren frisch

gewichste Stiefel und Operettenuniformen, wie sie manche lokale

Führungsgröße bis hinauf zum Feldmarschall trug, eher die Regel.

|

|

Von

Tommies, Spitfires und Klischees

Ein

wichtiger Abschnitt war die Blockade gegen England, um die Briten von

ihren Versorgungsquellen abzuschneiden. So entwickelte sich der Seekrieg

rund um das Königreich sehr heftig und auch entlang der Küsten waren die

Kampfhandlungen enorm. Zwischen den Luftwaffen aller Kriegsparteien

entstand ein Wettlauf um Ausrüstung und um Piloten, die gar nicht schnell

genug ausgebildet werden konnten. Mit jedem Abschuss verloren die

Kriegsparteien Piloten, was in England sehr bald zum Engpass führte. Dort

flogen jedoch auch Franzosen, Polen und andere Nationalitäten. Später

übernahmen die Amerikaner die Bombenflüge bei Tag, Es war das Bemühen

der Propaganda aller Kriegsparteien, jeweils die Gegner als minder fähig

hin- und die eigene Kampfkraft herauszustellen. Ein gutes

Beispiel ist der nachfolgende Bericht.

|

|

Wieder

stößt ein Riesenschatten auf uns zu. Seine sämtlichen Waffen speien

gegen uns - gefährliche Sprengstücke, Eisenteile und Holzsplitter spritzen auf Deck

umher. In Sekunden ist er so nahe, dass deutlich das verkrampfte

Gesicht zu erkennen ist. Unwillkürlich zieht jeder den Kopf ein;

infernalischer Donner verschluckt eine Sekunde lang das Getöse unserer

pausenlos feuernden Abwehrwaffen. Die Spitfire zieht über die Mastspitze

unseres Bootes hinweg und jetzt flattern in den in sich zusammen-

sinkenden

Wasserfontänen der rings ums Schiff einschlagenden Garben einige

handtellergroße Fetzen ins Wasser. Es sind ausgekohlte Elektron-

blechteile

- Hautfetzen von der Spitfire, die unsere Kanone herausriß. |

Unser

Kommandant erteilt Feuer- erlaubnis |

Hurra

- er brennt! Führerlos rast die schwer getroffene feindliche Maschine

über den Wasserspiegel und verschwindet dann unter haushoher Wassergischt

im Meer. Rechts im Hintergrund eines der Boote, das sich mit seiner Kanone

zweier Spitfires zu erwehren versucht. Die Geschossgarben der beiden

feindlichen Angreifer liegen schon hart am Schiff. Ganz im Hintergrund die

schwere Rauchfahne eines senkrecht ins Meer stürzenden Engländers.

|

Ich

möchte diese Geschichte gar nicht anzweifeln, obwohl es recht

unwahrscheinlich ist, dass es dabei auf deutscher Seite ohne Verluste

abging. Im Verlauf des Krieges bewiesen aber die Flieger, dass sie

mit einer bestimmten Taktik, bei der Bomben und Torpedos zum Einsatz

kamen, dass Schiffe für sie eine leichte Beute waren. Das mussten

auch unsere U-Boote schmerzlich erfahren, die zu Kriegsende

reihenweise auf diese Art versenkt

wurden.

|

|

Der

NSKK-Kriegsberichterstatter Theo Matejko und sein Kamerad,

NSKK-Kriegsberichter Fritz Kämmel, befanden sich an Bord eines

der Boote einer kleinen Flottille, die am 27. Mai 1942 nachmittags an der

holländischen Küste von 37 Spitfires im Tiefflug angegriffen wurde.

Unmittelbar nach diesem Erlebnis machte Matejko die obigen Zeichnungen und

Kämmel schrieb dazu:

Es

ist am zeitigen Nachmittag. Das Führerboot der kleinen Flottille, auf dem wir

uns befinden, ist auf Positionskontrollfahrt, begleitet von einem anderen

Fahrzeug der Flottille. Wir treffen Boot X, welches herüberblinkt, dass es eine

treibende englische Ankertaumine entdeckt hat, die es unschädlich machen wird.

Wir gehen auf die Kommandobrücke und kurze Zeit darauf sehen wir ein phantastisches Bild: ein Riesenqualmpilz von mehreren hundert Metern Höhe steigt

aus der gesprengten Mine empor! Ganz langsam verweht der Rauch im blauen,

sonnenklaren Himmel.

Da

stoßen aus dem Wolkenkranz des Horizontes - geradewegs auf uns zu - zehn

Spitfire-Maschinen. In Bruchteilen von Sekunden sind sie auch schon greifbar

nahe und schießen aus allen Rohren. Aber in noch kürzerer Zeit - man kann eine

Zeitspanne nur sehr schwer mit Worten beschreiben - sind alle drei Boote der

Flottille gefechtsklar und abwehrbereit. Ja, im gleichen Moment, als die erste

Spitfire-Garbe 50 Meter entfernt ins Wasser schlägt, haben sämtliche

Abwehrwaffen bereits Feuerbefehl und die ersten Angreifer, die einen solchen

Feuerempfang keineswegs erwartet haben, drehen schleunigst ab.

Die

zweite Welle der Spitfires aber greift noch tiefer mit verbissener Zähigkeit

an. Rings um das Boot können wir die Einschläge beobachten, aber auch schon

eine bedenkliche Zielgenauigkeit! Der Feind hat sich auf unsere drei Boote

konzentriert und erst jetzt können wir die Einsatzstärke der Engländer

abzählen. Es sind 37 Spitfires, von denen jede einzelne je drei Angriffe auf

eines der Boote macht! Der Kampf entwickelt sich auf beiden Seiten zäh und

erbittert - es ist ein Kampf mit ungleichen Waffen, denn eine Spitfire hat 8

Rohre an Bord. In rücksichtslosem Einsatz kämpft die Mannschaft des

Kommandobootes vom Smutje bis zum Kommandanten und jeder Angriff wird mit

großem Geschick abgewehrt. Zeit hat keiner mehr, um sich um das Schicksal der

beiden anderen Boote zu kümmern - wir wissen nur, dass sie genau wie unser Boot

in schwerstem Feuer liegen.

|

Sprengstücke,

Eisenteile und Holzsplitter spritzen auf unserem Deck umher und oft stehen die

feindlichen Einschläge in Fontänen wie die Spitzen eines Gartenzaunes um das

Boot. In immer neuen Wellen greift der Feind unter Ausnutzung aller Vorteile an.

Oft richtet das Boot sämtliche Rohre auf den am nächsten liegenden Briten,

während bereits von der entgegengesetzten Seite eine neue Spitfire heranfliegt.

Schon stößt ein Riesenschatten geradewegs auf unseren Schornstein zu. Man kann

den Piloten in der Maschine sitzen sehen. Seine sämtlichen Waffen speien Feuer

gegen uns - aber noch zu kurz. Zwei MG-Schützen sind in seine Richtung geschwenkt und in eine Garbe von Leuchtspurmunition gehüllt fliegt er plötzlich

unsicher schwankend landeinwärts. Starke Rauchentwicklung zeigt, dass er

brennt. Er erreicht das Ufer nicht mehr, sondern stürzt eine Meile entfernt

berennend ins Wasser, wo er sekundenschnell verschwindet. Indessen hat die Flak

im Vorderteil des Schiffes bereits den nächsten Gegner im Visier. Auch dieser

ergreift stark qualmend die Flucht und verschwindet - sich noch überschlagend -

im

Meer.

Da

kommt in Riesengeschwindigkeit über einem unserer Boote in hundert Meter Höhe

ein Angreifer heran. Vom Boot aus schlagen aber schon die Leuchtgarben direkt in

seinen Rumpf und brennend zerschellt auch diese Maschine auf dem Wasserspiegel

und versinkt. Ganz plötzlich ist um unser Boot Ruhe, fast unheimlich kommt uns

das nach diesem Kampflärm vor. Nur die Stimme des Flottillenchefs, die man

während des Geschützdonners kaum hören konnte, kommt jetzt wie aus großer

Ferne, obgleich er direkt neben mir steht: "Feuerschutz achtern für Boot X!"

Mit voller Kraft dreht das Boot und schießt jetzt aus allen verfügbaren Rohren

auf den hartnäckigsten aller Angreifer, der dieses Boot aus 30 bis 40 Metern

Höhe bestreicht, aber vor dem plötzlichen Feuerangriff des Kommandobootes

schleunigst die Flucht ergreift.

Auch

das dritte Boot hat sich tapfer und hartnäckig verteidigt. Auf Winkanfrage, ob

es Hilfe braucht, antwortet es nur: "Zwei Abschüsse, Herr

Kommandant!" Der Himmel ist blau wie zuvor. Alle noch übrigen Angreifer

sind westwärts verschwunden. 15 Minuten hat das ganze Gefecht gedauert - bei

schwerem Seegang haben sich drei Vorpostenboote gegenüber einem Rieseneinsatz

von Spitfires ganz allein verteidigt: fünf bestätigte Abschüsse und mehrere

Trefferschäden - und wer weiß noch, wie viele von den geflohenen 32 nach

Passieren des deutschen Küstenflakgürtels, verfolgt von deutschen Jägern,

noch übrig geblieben sind.

|

|

|

|

An

der russischen Front

Im

Januar 1943 wüteten die Abwehrkämpfe gegen die Rote Armee, die zur

Gegenoffensive angetreten war. Die Zeit der schnellen Erfolge hatte einen

gewaltigen Dämpfer bekommen. Das Leben der Soldaten in den Frontlinien

bestand aus fortwährendem Buddeln von Löchern und Gräben, damit man ein

wenig geschützt war. Der Tod lauerte überall und selbst die menschlichen

Verrichtungen wurden zum lebensgefährlichen Gang. Dreck, Feuchtigkeit,

Kälte, Hunger und die Müdigkeit forderten von den Männern Tribut. Wer

verletzt war, musste aushalten, bis es eine Gelegenheit gab, sich in

Sicherheit zu bringen. Schwerverwundete konnten infolge des fortwährenden

Beschusses oft nur in den Nachtstunden in ihre Gräben zurück geholt

werden. Ihre Rufe und Schreie zermürbten die Kameraden zusätzlich. Die

Situationen forderten den Männern alles ab und die Sinnlosigkeit des

Krieges wurde tagtäglich greifbarer.

Mit dem Rückzug kam man aber auch der Heimat

wieder etwas näher, was zur Freisetzung neuer Kräfte führte,

denn kein Soldat wollte sich ernsthaft vorstellen, was in der Heimat und

einem selbst passieren würde, wenn man den Gegner nicht aufhielt. Dazu hatte

man allzu deutlich miterlebt, was man selbst auf dem Vormarsch in den

besetzten Gebieten anstellte und dass man auf dem Rückzug nur verbrannte

Erde zurück ließ. Manche Einheit hatte auch Massenmord und Gräueltaten

miterlebt oder gar flankiert, worüber sie aber aus gutem

Grund und in ihrer Situation schwiegen. Im nachfolgenden Bericht schwingt zwar erhebliches Pathos

mit, aber die Einsamkeit jedes Einzelnen während und nach einer Schlacht

ist ganz gut getroffen.

Eigentlich ging es vorrangig

jedem nur darum, die eigene

Haut und die der Kameraden zu retten, ohne die man selbst ein Nichts war.

Mit zunehmender Kriegsdauer veränderte sich das aber. Gegen Kriegsende kam kaum mehr

neue Kameradschaft auf, weil die jungen

Soldaten, mit denen man die Einheiten auffrischte, oft nur eine

Lebenserwartung von wenigen Wochen hatten. Es waren vornehmlich die

ausgebufften "Frontschweine", die sich Dank ihrer großen

Erfahrung behaupten konnten und unter denen die Kameradschaft groß war..

|

Von

Kriegsberichterstatter Hermann und Sepp Jäger im Januar 1943

Immer

und zu jeder Zeit der Geschichte ist es die größere Bereitschaft des deutschen

Soldaten gewesen, die ihn alle Schwierigkeiten überwinden ließ. Mag der

sowjetische Gegner mit der ganzen Wucht seiner schier unerschöpflichen Reserven

an Menschen und Material gegen die deutschen Linien anrennen, er wird stets auf

eine Schar Verschworener stoßen, deren Herzen und Hirne im Schmelztiegel der

Schlacht mit einem unverletzlichen stählernen Willen verschweißt wurden.

Nirgends offenbart sich stärker der Triumph des Geistes über die Materie als

in den schweren Abwehrschlachten des Ostens. Wer aber oftmals unter dem

Feuerkegel der Front stand, dem zeichnet das Erlebte tiefe Runen in das Antlitz,

die zu lesen und zu deuten die Bilder dieser Seite versuchen wollen.

Wie

winzig wurde beim Anrollen der stählernen Sowjetpanzer das eigene Ich, wie

bedeutungslos das Alltägliche. Schon oft in den vergangenen Wochen tat sich in

gewaltiger Größe vor ihnen das Erkennen auf, dass es wieder einmal um Sein

oder Nichtsein des Regiments, der Armee, letztendlich des ganzes Volkes ging. Es

gab ihnen die Kraft des Aushaltens in jedem Falle.

Schweigend

gehorchen Hunderttausende dem Befehl. Die entfesselten eisigen Elemente und der

brutale stumpfe Vernichtungswillen des sowjetischen Gegners dessen Massen aus

den Eiswüsten des Ostens heranfluten, zerspellen wie Pfeile am Abwehrwillen der

deutschen Front. Die Wucht ihrer Angriffe zerschlägt sich, fällt nieder in die

weiche Tiefe der frosterstarrten Landschaft und versickert schließlich in der

unfassbaren östlichen Weite. In den Kampfpausen fallen die ermatteten Körper

der Grenadiere zwischen die schützenden Grabenwände, um aus kurzer Ruhe neue

Kraft zu schöpfen für neue Kämpfe.

Überall

da, an Fronten, wo die letzten Entscheidungen fallen, werden sie von der

unvergleichlichen deutschen Infanterie erzwungen. Auf den Gesichtern der

Grenadiere und der MG-Schützen spiegelt sich Härte und höchste Forderung

ihres Schicksals. Es sind Männer, die in den schweren Stunden der Schlacht

einen Blick in die Unendlichkeit einer anderen Welt traten, deren dunkle Tore

sich nun wieder leise vor ihnen geschlossen haben, nachdem die Schlacht

verstummte.

"Wenn

einer von uns müde wird, wacht der andere für ihn". Die Kameradschaft der

Front unterdrückt jede selbstsüchtige Regung und während noch vereinzelte

feindliche MG-Garben das verschneite Gelände abtasten, setzen sie ihr Leben

ein, um den Kameraden in den Graben zu holen, den der Tod in der Schlacht

streifte.

Im

Folgenden berichten drei Unteroffiziere von ihren Kämpfen und Erlebnissen im

eingeschlossenen Stalingrad. Es sei vermerkt, dass es sich bei diesen

Erzählungen um kleine Ausschnitte aus dem gewaltigen Geschehen von Stalingrad

selbst handelt. Die drei Soldaten waren nach mehrfachem Stellungswechsel im

Norden der Stadt eingesetzt, wo die deutschen Stellungen trotz der ungeheuren

Obermacht der Sowjets wenigstens insofern gehalten werden konnten, als es dem

Feind bis zum Abmarsch der drei Soldaten nicht gelang, die deutschen Stellungen

entscheidend zu durchbrechen. Bekanntlich richtete sich der Hauptdruck der

Sowjets in den letzten Wochen des Kampfes um Stalingrad gegen den Raum westlich

der Stadt.

Die

Berichte der drei Unteroffiziere sind so gehalten, wie

sich das bei einem Soldaten von selbst versteht, der die Wochen und Monate der Hölle von Stalingrad

hinter sich hat. Sie sprechen nicht viel von ihren Entbehrungen, und auch die

wirkliche Härte des Kampfes muss man mehr zwischen den Zeilen lesen. Die

Unteroffiziere gehören zu den Tausenden deutscher Soldaten, die im Raum von

Stalingrad und schließlich in der Stadt selbst sich in jeden Fußbreit Bodens

klammerten, obwohl jedem einzelnen bekannt war, dass es den Sowjets gelungen

war, die 6. Armee von der Hauptkampflinie abzuschneiden. Dem Leser ist bekannt,

dass die Reste der deutschen Armee Schulter an Schulter mit rumänischen Teilen

und kroatischen Verbänden mehrere sowjetische Armeen binden konnten, die

infolge der heroischen Verteidigung Stalingrads für den großen Angriff der

Sowjets an der Südfront ausfielen.

|

Klappspaten

als Nahkampfwaffe

Eine

Zwischenbemerkung sollte an dieser Stelle erlaubt sein. Auf dem

nachfolgenden Bild - einer Kampfzeichnung - ist deutlich zu erkennen, dass

im Nahkampf auch mit dem Klappspaten gekämpft wurde. Diesen hatten viele

Landser seitlich messerscharf geschliffen, so dass er mehr einer Streitaxt

glich. Mit diesen Spaten zielten sie im Kampf Mann gegen Mann zwischen

Kopf und Schulter des Gegners und hieben nicht selten bis zum Brustbein durch. Diese

Art des Nahkampfes war dem Kampf mit dem Bajonett überlegen, weil Gewehr

und Bajonett auf engstem Raum zu unhandlich waren.

|

|

Unteroffizier

Philipp W., ein Rheinpfälzer, Inhaber des EK II, erzählt:

Ich

lag mit meiner MG-Gruppe zunächst in den deutschen Stellungen, die den

Kampfraum von Stalingrad im Norden abriegelten. Nach dem ersten schweren

Druck der Sowjets auf die Riegelstellung wurde ich mit meiner Gruppe aus

dieser Stellung herausgezogen und bis zur Stadt selbst zurückverlegt.

Hier bezogen wir vorübergehend eine neue Stellung im Nordteil der Stadt,

von dem aus wir bis zur Wolga vorstießen. Zwar belegten uns die Sowjets

immer wieder mit schwerem Feuer, aber zunächst blieb es immerhin im

Verhältnis zu den späteren Kämpfen ruhig.

Einmal

hatte ich mit meiner Gruppe ein Stoßtruppunternehmen durchzuführen. Wir

hatten eine Brücke zu nehmen und ein paar Bunker auszuheben. Unsere

Kompanie bestand zu dieser Zeit noch aus etwa 45 Mann. Das

Stoßtruppunternehmen glückte, wir hatten nicht einmal Verluste. Trotzdem

war es nicht möglich, den ungeheuren Druck der Sowjets, die nun ständig

in vielfacher Übermacht von der Flanke her angriffen, aufzufangen, und

wiederum wurde meine Gruppe zurückverlegt.

Ich

möchte hier bemerken, das unsere MGs bei den Sowjets außerordentlichen

Eindruck machten und dass, wenn die Bolschewisten angriffen, sofort alles

in Deckung ging, wenn eins unserer Gewehre zu hören war. In der neuen

Stellung bekamen wir schweres Feuer, namentlich von Artillerie und

Granatwerfern. An Eingraben war nicht zu denken, weil die Erde hart

gefroren war. Wir mussten die Stellung, die wir mit unserem Stoßtrupp

etwas vorverlegt hatten, wieder aufgeben und in unsere alte Stellung

zurückgehen, die wir richtig ausbauten; wir konnten Bunker ausheben,

Verbindungsgräben, MG- und Schützenstände anlegen usw. .

Von

den Sowjets trauten sich zunächst nur Spähtrupps an uns heran, die wir

mit Verlusten für sie abwehren konnten. Aber auch diese Stellung ließ

sich nicht halten, da unser linker Nachbar starke Verluste hatte und es

den Sowjets gelungen war, links von uns einzubrechen. Wir erfuhren dann

durch einen Aufruf des Oberbefehlshabers der 6. Armee, dass die Sowjets

die Armee von der Hauptkampflinie abgeschnitten hatten und dass wir von

allen Seiten eingeschlossen waren. Wir wussten alle, was das

bedeutete. |

|

Die

erste Maßnahme unserer Führung war, alle Rationen zu erfassen und sie

neu zu verteilen, und selbstverständlich wurden dann die Rationen

herabgesetzt. Wenige Tage später sahen wir auch westlich von uns, wo den

Sowjets die Einkesselung gelungen war, bereits die Leuchtkugeln des

Feindes aufsteigen.

Am

Weihnachtstage versuchten die Sowjets den ersten größeren Angriff auf

unsere neue Stellung, aber unsere eigene Wachsamkeit und die unserer

Nachbargruppen ließ ihre Absichten bald erkennen, und der Angriff wurde

abgewehrt. Von nun an begannen die Angriffe der Bolschewisten sich in

immer kürzer werdenden Abständen zu wiederholen. In Wellen konnte der

Feind hier nicht angreifen. Das Gelände bestand aus Häuser- und

Fabriktrümmern, und auch die Straße war von Mauerbrocken bedeckt und von

Granaten aufgewühlt. Ich zählte immer Stoßtrupps in einer Stärke von

etwa 20 bis 25 Mann, die es zunächst in der Hauptsache auf unsere

Flankengruppe abgesehen hatten. Immer wiederholten sich die Angriffe auf

diese eine Stelle; hier sollte offenbar eine Lücke geschaffen werden, in

die die Sowjets eindringen und die sie dann keilförmig verbreitern

konnten. Das Gelände, soweit man den vor uns liegenden Raum noch als

"Gelände" bezeichnen konnte, war von uns vermint worden.

Eines

Tages sehen wir mit Entsetzen, wie Zivilisten, Greise, Frauen und Kinder,

blindlings in die Minenfelder hineinliefen; später erfuhren wir den

Grund. Die Zivilisten hatten sich geweigert, über die zugefrorene Wolga

zu gehen und sich von dort aus möglicherweise nach Sibirien verschleppen

zu lassen. Aus Furcht vor der drohenden brutalen Behandlung durch die

Sowjets versuchten sie daher, den Weg zu unseren Stellungen zu finden. In

einer einzigen Nacht wurden in unserem Abschnitt etwa 500 Zivilisten

gezählt, die bei uns Rettung suchten.

Ein

andermal musste meine Nachbargruppe etwa vierhundert Meter zurück. Dem

ständig mit unverminderter Stärke und erheblicher übermacht

angreifenden Feind musste die kleine, immer schwächer werdende Gruppe

nachgeben. Rechts von uns griff der Feind mit Flammenwerfern und

Handgranaten an. Es gelang ihm, durch zu brechen und sich mit der links

durchgebrochenen Feindgruppe zu verbinden, so dass wir eingeschlossen

waren. |

|

Ich

setzte mich über Funk mit der Abteilung in Verbindung, weil nunmehr auch meine

Stellung unhaltbar geworden war. Ein Gegenstoß wurde uns zugesagt, konnte aber

angesichts der Überlegenheit des Feindes nicht mit Erfolg durchgeführt werden,

so dass wir von der Abteilung den Befehl bekamen, die Stellung innerhalb einer

Stunde zu räumen. Wir machten uns abmarschfertig und schlugen uns einzeln nach

hinten durch. Unsere Bunker und die Geräte, die nicht mitgenommen werden

konnten, wurden gesprengt. Während wir uns durch die Häuserreste und Trümmer

durchkämpften, schossen wir ständig nach hinten, und tatsächlich gelang es

uns durch diesen Feuerzauber, die Sowjets zu täuschen: sie glaubten, es wären

eigene Leute und beschossen uns schließlich nicht mehr. Ich glaube, dass es in

der Hauptsache auf dieses Manöver zurückzuführen ist, dass wir uns ohne

Verluste durchschlugen, aber der Marsch war beschwerlich genug, denn es ging

fünfhundert Meter zwischen Häusern und Häusertrümmern bergauf.

Unser

Abschnitt, in dessen Linie wir jetzt lagen, wurde Nacht für Nacht etwa drei-

bis viermal angegriffen. Wir lagen in einer Häuserzeile, d. h. in den Ruinen

und dem Geröll einstiger Häuser. Gegenüber von uns, auf der anderen

Straßenseite, befand sich ein ehemaliges Schulgebäude, Von diesem

Schulgebäude aus unternahmen die Sowjets in der Morgen- und Abenddämmerung

ihre Angriffe. Wir hatten längst beobachtet, dass die Wodkazuteilung bei den

Sowjets ziemlich erheblich gewesen sein muss, denn an manchen Abenden hörten

wir aus dem uns gegenüberliegenden Schulgebäude Johlen und Singen, und ich

sagte dann zu meinen Leuten: "Aha, Jungens, die Russen haben wieder Schnaps

gekriegt!" Auch ein Stab muss sich in diesem Gebäude befunden haben, denn

ich konnte eines Abends in der Dämmerung einwandfrei beobachten, wie ein Mann,

offensichtlich ein Offizier oder Kommissar, mit dem Revolver in der Hand seine

Leute zu einem neuen Stoßtruppunternehmen gegen uns und gegen die

Nachbargruppen auf die Straße trieb.

Ende

Dezember war meine Kompanie noch rund fünfunddreißig Mann stark. Unsere

Stellung bestand aus kümmerlichen Erdlöchern. Ein ordentlicher Ausbau wurde

zwar versucht, aber es fehlte an Arbeitsgerät. Auch mit unserer Handgranatenmunition

mussten wir sehr sparsam umgehen, während Gewehr- und MG-Munition vorhanden

war. Unsere Ausfälle waren außerordentlich stark, und zum Schluss hatte die

Kompanie nur noch ein einziges MG. Die Sowjets lagen unserer Stellung etwa

dreißig Meter gegenüber. Sie konnten von den Ruinen und Trümmern aus, hinter

denen sie lagen, Handgranaten zu uns rüberwerfen, darunter sogar die schwere

sowjetische 1-kg-Handgranate. Hatte er bei uns ein Widerstandsnest entdeckt, und

war es nur ein Schützenstand, so wurde es sofort mit schweren Waffen, Pak,

Phosphorgranaten, Panzerbüchsen usw. bepflastert. Trotz allem wurden seine

ewigen Stoßtruppunternehmen von uns abgewehrt.

| Am 16. Januar 1943

setzte der Feind zu einem größeren Angriff an, den er mit schweren

Waffen eine Stunde lang vorbereitete. Dann kam die sowjetische Infanterie

in Massen, und zwar immer in Rudeln von zehn Mann, die sich hinter

Steinbrocken und Trümmern deckten. Mit einem MG und Karabinern gelang es

uns, die Übermacht zunächst niederzukämpfen. Plötzlich erhielten wir

Pakfeuer, und schließlich kamen auch noch zwei Panzer die Straße entlang

gefahren. Die Stellung meiner Gruppe wurde völlig zerschossen, so dass

außer mir nur noch ein einziger Mann übrig blieb. Das Kampfgetümmel war

kaum überschaubar. Zeitweise schoss der eine der beiden Sowjetpanzer in

einer Entfernung von wenigen Metern. Ich erhielt einige Granatsplitter in

das linke Schulterblatt. Mit dem einen Mann meiner Gruppe hatte ich in

unserem Gefechtsstand Deckung gesucht, der sich in einer Art Bunker unter

einem zertrümmerten Hause eingerichtet hatte.

Plötzlich stürzte ein

Mann herein und brüllte: "Panzer kommt!" Sonderlich konnte uns

diese Meldung nicht mehr aufregen. Da aber gab es eine furchtbare

Detonation mit einem Feuerstrahl, der durch den Eingang bis zu unserem

Loch hereinblitzte.

|

|

Wir

nahmen in den Ecken Deckung, stellten jedoch bald fest, dass dei Feuerstrahl

lediglich von dem Mündungsfeuer des Panzergeschützes stammte. Ich sprang auf

die Straße bis an die nächste Ecke und stellte fest, das der feindliche Panzer

tatsächlich direkt über unseren sogenannten Bunker hinweggefahren war. Hätte

ich Handgranaten bei mir gehabt, so hätte ich den Panzer möglicherweise

erledigen können, da ich im toten Winkel stand. Jetzt hieß es, auf Infanterie

aufzupassen, die den Panzern zweifellos folgen würde. Alle sprangen aus dem

Loch heraus, und jetzt sahen wir die Sowjets tatsächlich in dichten Haufen

herankommen. Die Überlegenheit des Feindes war nicht einmal andeutungsweise zu

schätzen. Es war vollkommen klar, dass unsere Stellung nicht zu halten war. Auf

den ersten Blick konnte ich nicht einmal feststellen, was sich eigentlich

abspielte; ich konnte gerade noch einen verwundeten Soldaten packen und ihn mit

mir zurück zum Arzt nehmen.

|

Wenn

Ihnen die Werbung und deren Platzierung nicht authentisch erscheint, so

ist das eine Fehleinschätzung. Ich verwende die Werbungen so, wie sie

auch in den Originalheften platziert wurde. Im Angesicht von Tod und

Verderben wirkt die Genussmittelwerbung besonders abstoßend. Aber gerade

die Rauchwaren spielten im Krieg eine große Rolle. Zusammen mit Alkohol

und dem, was von den jungen Menschen im Krieg abverlangt wurde, wurden

angeblich "Männer" gemacht, denen gar nicht bewusst war,

dass sie gerade ihre Jugend geraubt bekamen. Sich wie "Männer"

und jeder Situation gewachsen zu fühlen, war vielfach eine Illusion, die

verflog, wie der Rauch des Tabaks oder der Rauch qualmender Trümmer in

der Heimat. Sucht und Sehnsüchte sind enge Verwandte, die auch heute noch

hart beworben werden.

|

|

Unteroffizier

Hans U., ein Oberbayer, Inhaber der beiden Eisernen Kreuze. berichtet:

Als

es uns bereits bekannt war, dass die Armee eingeschlossen war, befand ich

mich mit meiner Gruppe im nördlichsten Stadtteil Stalingrads, in den

Trümmern des Traktorenwerkes Dshershinski. Von dem Werk allerdings war

nicht mehr übrig als Mauerreste und verbogene Eisenträger. Die Sowjets

hatten bei uns noch keinen stärkeren Angriff versucht. Da kamen aber

eines Tages drei vorgeschobene Beobachter zu uns, von denen zwei verwundet

waren, und mahnten uns zur Vorsicht, denn der Feind setze zum Angriff an.

Der Zug, zu dem meine Gruppe gehörte, war zum Teil mit Männern aus dem

Tross aufgefüllt worden, für die der bevorstehende Angriff der erste

Einsatz bedeutete. Ein Schützenzug hatte vor uns zu sichern. Er

marschierte, da bisher von dem sowjetischen Druck bei uns nichts zu merken

gewesen war, ganz gemütlich vorwärts, bis plötzlich vor ihm ein

sowjetischer Offizier winkte. Im ersten Augenblick hielten die Schützen

ihn für einen Melder, dann aber erhielten sie äußerst starkes Feuer.

Ich schickte Melder zum Kompaniegefechtsstand, um den Kompanieführer

über die Lage zu informieren. Der erste Melder kam verwundet zurück, von

dem zweiten sah ich niemals etwas wieder.

Der Melder des Schützenzuges

jedoch war anscheinend durchgekommen, denn gegen Mittag wurde ein

Gegenstoß mit zwei Panzern und einem Sturmgeschütz unternommen.

Von

drei Uhr an ging der Feind zurück, und wir konnten eine Riegelstellung

besetzen. Eine Gruppe von 150 Mann hatten wir sogar eingeschlossen, die

nach Einbruch der Dämmerung unter einem furchtbaren Hurra einen Ausfall

versuchte, der jedoch trotz des Geschreis kläglich misslang. Bald danach

aber erschienen die Sowjets in Stärke von zwei Bataillonen, um unsere

Riegelstellung einzudrücken. Das Sturmgeschütz kämpfte ganz

hervorragend und jagte zum Beispiel einen sowjetischen Panzer trotz

ungünstigen Geländes über die Rüben, bis er zusammengeschossen liegen

blieb. In der gleichen Nacht wurde ich abgelöst und kam zum

Regimentsgefechtsstand, und in diesem Abschnitt blieb es einigermaßen

ruhig.

Unsere

Verpflegung war nach der Einschließung natürlich rationiert worden. Brot

war sehr knapp, und Pferdefleisch bildete unsere Hauptnahrung.

Verpflegungsbomben versorgten uns mit dem Allernötigsten und vor allem

auch mit Munition. Leider gingen viele Bomben beim Aufprall zu Bruch, da

der Boden steinhart gefroren war. |

Von

nun ab versuchte der Feind, jeden Morgen und jeden Abend in der Dämmerung

anzugreifen. Der Feind lag uns zum Teil nur zwanzig Meter gegenüber. Trotzdem

setzte er Granatwerfer, Pak und Panzerbüchsen ein. Ich brauche wohl nicht zu

erzählen, wie sich ein Kampf mit solchen Waffen auf eine so kurze Entfernung

abspielt und welche Anforderungen an unsere Männer gestellt wurden. Am 30.

Dezember wurde ich wieder in der Nähe von Spartakowka und zwar am Orlowka-Bach,

eingesetzt. Hier wurde ein Angriff erwartet, der auch tatsächlich kam, als wir

in Trümmern eines Hauses unsere notdürftige Stellung bezogen hatten.

Anscheinend hatten die Sowjets die Ablösung bemerkt. Wir lagen in schnell

ausgehobenen Erdlöchern ohne Verbindungsgräben, hinter Steinbrocken usw. Der

Angriff der Sowjets misslang diesmal, wir konnten sie in die Zange nehmen und

restlos fertig machen. Obwohl die Menge der Angreifer beim Angriff selbst schwer

übersehbar war, konnten wir nach der Abwehr an den Leichen, die sich

buchstäblich zu Bergen türmten, erkennen, wie stark die Überlegenheit des

Feindes an Menschen war, mit der wir zu kämpfen hatten. In meiner Stellung

hatte ich einen leichten Granatwerfer gefunden, mit dem ich jedoch nicht

umzugehen verstand. Eine Granate steckte noch im Rohr. Ich drehte sozusagen auf

gut Glück an der Visiereinrichtung, drückte auf den Abzug, und die Granate

brauste los. Tatsächlich hatte ich Glück, denn die Granate schlug unmittelbar

vor einem schweren sowjetischen Maschinengewehr ein. Wir konnten unsere Stellung

halten, bis ich abtransportiert wurde.

Unteroffizier

Theo G., ein Magdeburger, Inhaber des Eisernen Kreuzes II. KI., erzählt:

Anfang

November wurde ich mit meiner Gruppe in die Stadt Stalingrad verlegt, unsere

Stellung befand sich damals am Wolgaufer, wo es bis dahin einigermaßen ruhig

zugegangen war. Links von uns besaß der Feind einen kleinen Brückenkopf. Als

es den Sowjets hier Weihnachten gelang, in unserer linken Flanke durchzubrechen,

wurden wir aus der Stadt herausgezogen. Es kam Ablösung für uns, und wir

gingen sieben Tage in Ruhe. Erst am 7. Januar wurde ich wieder eingesetzt, und

zwar diesmal mehr im Norden der Stadt in der Gegend des Werkes "Roter

Oktober". Der Weg dahin war in der langgestreckten Stadt weit. Die Sowjets

wussten anscheinend gut Bescheid, dass wir beim "Roten Oktober"

abzulösen hatten. Schon in der Morgenstunde des nächsten Tages fingen sie an

zu funken. Meine Kompanie hatte sich auf die Reste von drei Häusern verteilt.

Ich lag mit meiner Gruppe in dem Backhaus einer alten Bäckerei. Bei mir hatte

ich sechs Mann und vier rumänische Soldaten, die sich im späteren Verlauf der

Kämpfe ausgezeichnet schlugen. Sehr viel war von dem Backhaus nicht mehr

übrig. Es standen gerade noch Reste der Außenmauern, und ich hatte die

Fensterlöcher zu MG- und Schützenständen ausbauen lassen.

Um

halb fünf Uhr morgens eröffnete der Feind sein Vorbereitungsfeuer. Drei

Stunden lang beharkte er uns mit allen nur denkbaren Waffen, in die

Fensterlöcher flogen Handgranaten, kurzum, es war die Hölle. Der Feind lag

etwa fünfzehn Meter vor uns. Die Gruppe links von mir befand sich sogar in

einem Haus, in dessen einem Teil sich die Sowjets eingerichtet hatten, die also

Mauer an Mauer mit meinen Kameraden lagen. Der Angriff der Sowjets war für uns

sehr unübersichtlich, da die Mauerreste, Steinbrocken Trümmer und Ruinen einen

überblick verwehrten. Mit MG, Handgranaten und Karabinern - andere Waffen

hatten wir nicht - gelang es uns, den Feind trotz allem abzuwehren und die

Stellung bis zum Abend zu halten. Was sich dann ereignete, werde ich jedoch

nicht mehr vergessen. In der Morgendämmerung nämlich deckte der Feind meine

Stellung mit einem Pakbeschuss zu, wie ich ihn überhaupt nicht für möglich

gehalten hatte. Nach einer halben Stunde war der Raum um uns völlig vernebelt,

so dass es beinahe aussah, als hätten uns die Sowjets mit Nebelgranaten

traktiert. Es war aber der Gesteinsstaub, den die aus etwa hundert Meter

Entfernung einschlagenden Pakgeschosse verursachten und der uns jede Sicht nahm.

Um diese Zeit, es mochte ungefähr halb fünf Uhr morgens sein, griffen die

Sowjets links von uns an, und zwar mit Erfolg. Ich schickte Melder zur Kompanie

und ließ berichten, dass der Feind links von uns durchgebrochen sei und nun in

unserer Flanke stünde. Bald bekomme ich den Befehl, das Haus unbedingt zu

halten.

Zwei

Tage lang verteidigen wir unsere Trümmerreste gegen den ständig angreifenden

Feind. Auch bei uns wiederholt sich, was bei anderen Gruppen immer wieder zu

beobachten war oder mir erzählt wurde: Die angegriffene Truppe hatte einen

Ausfall nach dem anderen, der nicht oder nur sehr schwer ersetzt werden kann,

während die Stoßtrupps der Russen - gleichgültig, wie hoch bei jedem Angriff

die Verluste waren - immer wieder mit einer Stärke von mindestens 25 Mann die

einzelne Gruppe oder auch nur ein einzelnes MG oder einen Schützenstand

angriffen.

Nach

zwei Tagen, es war der 10. Januar, bekamen wir den Befehl, unsere Stellungen zu

räumen, um die Front zu verkürzen. Nachts rückte ich ab. Ein Pioniertrupp mit

einem Feldwebel und zwei Mann blieb zurück, um die Stellung zu sprengen.

Zunächst ging ich nur fünfzehn Meter zurück. Wir befanden uns jetzt hinter

dem Backhaus und versuchten, den Feind durch die rückwärtigen Fensterhöhlen

zu bekämpfen. Die Stellung erwies sich aber als ungünstig, zumal es den

Sowjets gelungen war, uns ein MG zu zerschießen. Wir krochen nunmehr weitere

fünfundzwanzig Meter zwischen den Ruinen der Häuser zurück. Zuletzt beschoss

uns der Feind auch aus den rückwärtigen Fensterhöhlen. Wir erwiderten das

Feuer, waren aber außerordentlich knapp mit Munition und als die letzte Patrone

verschossen war, rief ich zum Kompaniegefechtsstand hinüber, der dicht hinter

uns lag, und erhielt den Befehl: Einzeln zum Gefechtsstand zurückkommen! Mit

drei Mann, darunter einem Rumänen, langte ich beim Gefechtsstand an. Wir wurden

nun neu munitioniert und beim Gefechtsstand eingesetzt, wo wir bis zur

Dämmerung verblieben; dann wurden wir weiter zurückverlegt.

Bis

zum 12. Januar blieb es in unserer neuen Stellung ruhig, bis uns in der

Abenddämmerung des Tages der Feind dann mit Pak und schweren Waffen so gewaltig

unter Feuer nahm, dass die Luft förmlich zu beben schien. Dann erfolgte auf

unsere kleine Stellung ein Angriff in etwa Bataillonsstärke. Ich konnte mich

mit meiner Gruppe halten, aber links und rechts wurden die Kameraden

zurückgedrängt, so dass meine Stellung wie ein Brückenkopf aus unserer

Kampflinie herausragte. Als unser Kompanieführer die Gefahr für unsere Gruppe

bemerkte, bekamen wir den Befehl, mit Waffen und Munition zurückzugehen. Das

geschah in außerordentlicher Eile. Unser Kompanieführer war in diesen Minuten

durch einen Granatvolltreffer gefallen. Jeder kämpfte sich nun einzeln bis zu

einer Auffangstellung, zurück, die etwa 800 bis 1000 Meter hinter der

ursprünglichen Linie lag. Ich wurde nun mit meiner Kompanie zurückgezogen bis

zu einem Bahndamm. Hier waren die ersten feindlichen Stellungen etwa 150 bis 200

Meter entfernt; sie lagen im freien Feld, und die Sowjets wagten bis zu meinem

Abtransport keinen neuen Angriff mehr.

Zeichnung:

NSKK-Kriegsbericher Matejko

|

Ein

Kampfort von vielen

Die

große russische Offensive war in vollem Gang! Man hatte zu Kriegsbeginn

alle rüstungswichtigen Betriebe hinter den Ural zurückverlegt und der

deutschen Wehrmacht den Raum gelassen, der sich schnell erobern aber nicht

ausreichend und flächendeckend kontrollieren ließ. So sind auch die

schnellen Erfolge der deutschen Truppen zu erklären. Nachdem die Sowjets

kräftig aufgerüstet und Millionen von jungen Männern in Uniformen

gesteckt hatten, begann man an verschiedenen Frontabschnitten mit der

Offensive. So wurde in einer großen Zangenbewegung Stalingrad

eingekesselt und eine ganze Armee festgesetzt und zerrieben.

Für

die Sowjets war die Ukraine und das Donezk-Becken strategisch wichtig,

weshalb hier die Kämpfe besonders heftig tobten. Auch Weißrussland war

strategisch sehr wichtig und um Kiew herum wechselten die Städte und

Ortschaften mehrmals ihre Besitzer. Von einer dieser Gegenoffensiven

handelt der nachfolgende Beitrag.

|

|

Brennpunkt

Shitomir

13.

bis 15.November 1943

|

Die

deutsche Widerstandskraft im Osten ist ungebrochen. Das bewiesen die

Kampftage im Raum Kiew und Shitomir. Anfang November 1943 griffen überlegene

Sowjetverbände die deutschen Stellungen in und nördlich von Kiew an. Um

einen drohenden Durchbruch zu vereiteln, wurden unsere heldenmütig und

verbissen kämpfenden Truppen auf neue, westlich gelegene Stellungen

zurück genommen. Die Sowjets versuchten mit allen Mitteln, den Durchbruch

zu erreichen.

In

der Tiefe des Einbruchsraumes wurde erbittert gekämpft. Am 13., 14. und

15. November meldet der Bericht des OKW von Kämpfen in Shitomir und

nördlich der Straße und der Zurücknahme der deutschen Truppen auf neue

Stellungen.

|

|

|

Schon

in den nächsten Tagen aber traten Verbände des Heeres und der Waffen-SS

in diesem Raum zu Gegen- angriffen gegen die überlegenen Sowjets

an.

Shitomir

wurde trotz erbitterten Widerstandes eingeschlossen und am 20.November

wieder eingenommen. Mit diesem Erfolg aber wurde der geplante feindliche

Durchbruchsversuch aufgefangen.

Nach

heftigen Kämpfen gelang es der deutschen Panzerspitze, den

bolschewistischen Verteidigungsring um Shitomir aufzureißen. Zusammen mit

den Grenadieren dringen die Kampfwagen in die Vorstädte ein (oben links).

Im

Brennpunkt der Kämpfe stand die deutsche Infanterie. Neben den sichernden

Panzern schoben sich die grauen Schlangen gegen das Stadtinnere vor,

um an den entscheidenden Stellen mit nie versagendem Mut den bolschewistischen Widerstand zu brechen (ganz oben, links).

Über

ihre MG- und Protzenstellungen gingen die deutschen Panzer und was noch

übrig blieb, fraß das Feuer. Ein unentwirrbares Knäuel von Eisenteilen,

Rädern und zerschlagenen Motoren bedeckte die Straße.

Immer

neue Infanteriekolonnen stoßen nach (oben rechts), strömen in die

Seitenstraßen, kämpfen noch verbliebene Widerstandsnester nieder und

bringen nach erbittertem Ringen schließlich die Entscheidung. |

|

Der

schrille Lärm der harten Straßenkämpfe klingt noch in den Ohren dieser

Männer (rechts). Nun, da die Stadt sich wieder in deutscher Hand

befindet, dröhnt nur noch die Artillerie ostwärts der Stadt.

|

|

|

|

Die

Kinder für eine "starke Militärzeit" versichern...

Die

Volksfürsorge - eine Versicherung, die heute noch existiert - warb

1943 mit einem Spruch, der in Anbetracht des bereits überschrittenen

Kriegserfolgs recht fragwürdig war. Für diejenigen Leser, die Probleme

mit dem Schrifttyp der unten links stehenden Werbung haben, ist hier der

Text "übersetzt" zu lesen:

Wer

will unter die Soldaten...

Schon

im kindlichen Spiel liegt die Sehnsucht nach der Erfüllung eines

Herzenswunsches: Auch mal Soldat zu werden!

"Schrittmacher",

der treue Weggefährte darf dabei nicht fehlen. Er weist den Eltern den

ersten Weg, durch eine jetzt abgeschlossene Militärdienst-Versicherung

dem Jungen später eine starke Militärzeit zu sichern.

Ich

überlasse es den Lesern, diese Art der Werbung zu bewerten.

"Überlegenheit"

während der Gegenoffensive des Gegners

An

der "Heimatfront" werden die Leser der Hefte "Die

Wehrmacht" mit immer neuen waffentechnischen "Vorsprüngen"

begeistert, die vernebeln sollen, dass alle Fronten ab 1943 zum Stillstand

gekommen oder auf dem Rückzug waren. Spätestens im ersten Winter des

Unternehmens "Barbarossa" wurde deutlich, welche

Fehleinschätzungen unterlaufen waren. Adolf Hitler persönlich war fest

davon überzeugt, dass Russland noch vor Einbruch des Winters 1941 besiegt

sein würde. Mit wahnwitzigen Truppenverschiebungen und Frontwechseln, die

sehr viel Zeit in Anspruch nahmen, verfehlte man das Ziel und die

Wehrmacht erstarrte bei Wintereinbruch förmlich im gefrorenen Schlamm. Es

fehlte an Winterkleidung, Maschinen und Geräte waren nicht

wintertauglich. Davon hat sich die Wehrmacht nicht mehr erholt. Zwar ging

es 1942 noch einmal kräftig in Richtung Südosten zur Sache, wobei man

sogar die Ölfelder hinter dem Kaukasus erreichte. Allerdings wurden die

Wege für den Nachschub immer länger und unkontrollierbarer

geworden.

Ende

1943 mussten sich die deutschen Soldaten zunehmend einer gigantische

Übermacht beugen und auch der technische Vorsprung schmolz dahin. So kam

es zu schnell zusammengeschusterten Superwaffen, wie dem

"Ferdinand" der Firma Porsche, einem Riesenpanzer mit 70 Tonnen

Gewicht und einer gigantischen Kanone, der kläglich versagte, weil er

über keine Maschinengewehre verfügte und somit eine leichte Beute für

Infanteristen wurde. Mit der "Hornisse", die wesentlich leichter

und beweglicher als der gleichstark bewaffnete Tiger-Panzer war, konnten

vorübergehend gute Erfolge gegen die zahlenmäßige Übermacht der

russischen Panzer erzielt werden. Von ihnen handelt der nachfolgende

Kriegsbericht. Dennoch blieb das Waffensystem nur eine Randnotiz des

Krieges.

|

|

Von

Kriegsberichter v. Koerber im November 1943

|

Bolschewistischen

Panzern ist es geglückt in die vordersten deutschen Linien

einzubrechen. Ein Kradmelder jagt vom Gefechtsstand eines

Grenadierregiments nach hinten, um die schweren Panzerjäger zur

Verstärkung der Abwehr heranzuholen. |

|

|

Die

in diesem Krieg allgemein steigende Leistungsfähigkeit der Panzer

erfordert eine immer höhere Qualität der Abwehr. Ursprünglich

genügte die leichte 3,7 Zentimeter-Pak, die von der Bedienung im

Mannschaftszuge durch das Gelände bewegt werden konnte. Die

weiteste Entfernung, in der die 3,7-Pak noch Panzer wirksam

bekämpfen konnte, lag bei 800 Meter. Da aber bei diesem großen

Abstand auf einen vorbeifahrenden Panzer weit vorgehalten werden

mußte und dadurch die Treffsicherheit litt, zog man Entfernungen

unter 300 Meter vor. Im Laufe dieses Krieges hat sich dies alles

grundlegend geändert. Es wurden immer bessere Abwehrkanonen

herausgebracht.

Die

Krönung aller Konstruktionen ist die deutsche "Hornisse",

eine 8,8 Zentimeter-Pak auf Selbstfahrlafette. Die

Anfangsgeschwindigkeit ihrer Geschosse ist so hoch, daß selbst auf

Panzer, die in großer Entfernung vorbeifahren, nur eine geringe

Vorhalte notwendig ist. Die besten sowjetischen Panzer T34 und KW1

sind ihren Granaten nicht gewachsen und fallen den

"Hornissen" oft schon, ehe sie ihr eigenes Hauptkampffeld

verlassen haben, zum Opfer. Wie vorzüglich sich die

"Hornissen" bewähren, zeigt die Tatsache, daß eine

einzige Abteilung schwerer Panzerjäger mit ihnen in zwei Monaten

fast zweihundert sowjetische Panzer abschoß. |

|

|

Ein

feindlicher Pulk, bestehend aus mehreren T34 und KW1 kommt in Sicht. Um

kein zu großes Ziel zu bieten, schiebt sich die "Hornisse" an

eine Deckung heran und eröffnet schon auf weite Entfernung den Kampf

gegen die Bolschawisten. |

|

Oben:

Ein T34 steht genau im Fadenkreuz, ruckt wieder an, verschwindet für

Sekunden aus dem Zielgerät. Das Kanonenrohr verfolgt aber seine Fahrt,

bis er wieder im Fadenkreuz sitzt und der günstigste Moment zum Abschuß

gekommen ist.

Rechts:

Der Schuß der "Hornisse" hat gesessen. Die gesamte Besatzung

beobachtet gespannt den brennenden KW1. Wieder ein Abschussring mehr am

Kanonenrohr, der von ihren Erfolgen kündet.

|

|

|

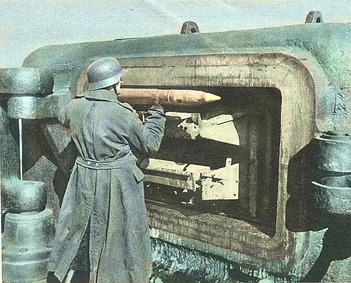

Von

der Geschicklichkeit des Ladeschützen hängt zum großen Teil der Erfolg

ab. Jeder Griff muß sitzen, damit die "Hornisse" blitzschnell

feuern kann. Zum Schutz gegen den starken Knall hat der Ladeschütze seine

Ohren durch Klappen geschützt. |

|

Ein

harter Tag ist vorbei! Die feindlichen Panzer, die nicht abdrehten, wurden

vernichtet. Die Panzerjäger ziehen ins "Quartier". In dem

breiten Loch unter dem Fahrgestell der "Hornisse" ist es zwar

kalt, aber dafür gibt es eine splittersichere Nacht. |

|

Panzer

auf dem Prüfstand

Die

deutsche Panzerwaffe nahm seit 1938 eine rasante Entwicklung. Mit dem

Panzer IV, der sich im Polen-Feldzug bestens bewährte, gelang ein großer

Wurf. Auch auf den darauf folgenden Kriegsschauplätzen war dieser

Panzertyp wegen seiner Wendigkeit und seiner Schnelligkeit dominant. Es

stellte sich schon bald heraus, dass auch verstärkt größere Panzer mit stärkerer

Bewaffnung gebaut werden mussten. So entstand der "Tiger", der

nach den Erfahrungen mit der 8,8 cm-Flak im Erdseinsatz mit eben dieser

Kanone ausgestattet wurde. Schon früh erkannten die Entwickler das Abschrägen der Aufschlagkanten

gegen mögliche Geschosse und das Verhindern einer allzu großen Lücke

zwischen Wanne und Turm, die bevorzugt vom Gegner anvisiert wurden. Richtig getroffen

flogen die gegnerischen Türme meist meterhoch durch die Luft. Die Achillesferse der deutschen

Panzer war im Osten die verminderte Tauglichkeit bei Frost. Hierauf hatten die

Sowjets in den Wintermonaten und zum Kriegsende die besseren technischen

Antworten. Während die deutschen Panzer bei starkem Frost oft zur

Bewegungsunfähigkeit verdammt waren, konnte der Gegner frei operieren.

Seine Panzer waren auf die Winterbedingungen ausgelegt.

Da

die Feldartillerie an erschwerter Mobilität litt, wurden immer mehr

Haubitzen mit Selbstfahrlafetten und Sturmgeschütze entwickelt. Auch hier hatte die deutsche

Wehrmacht die Nase vorn. Die Alliierten konnten mit ihren Entwicklungen immer nur nachziehen, ohne

je einen echten Vorsprung zu erzielen.

Ein

besonderer Kriegsschauplatz war Nordafrika. Hier mussten sich unsere

Konstrukteure auf völlig neue Luftfilter einstellen, die dem

Flugsand standhielten. Auch der Verschleiß im Kettenbereich war enorm.

Die Probleme bekam man aber recht schnell in den Griff und die deutschen Reparaturkolonnen

waren zudem unschlagbar. Sie richteten nach Panzerschlachten über Nacht

den größten Teil der Ausfälle wieder her und verblüffte den Gegner

trotz großer Ausfälle am Vortag immer wieder mit voller Kampfstärke. Die Alliierten reagierten auf die Wüstenanforderungen nicht in dem Maß,

wie es erforderlich gewesen wäre. Was die deutschen

Waffenkonstrukteure umtrieb, als sie die ersten

"Neuentwicklungen" des Gegners besiegt und erbeutet hatten, ist in der

nachfolgenden Berichterstattung nachzulesen, die im Heft Nr. 20 am 22.

September 1943 erschien.

|

|

Der

erfolgreiche Einsatz der deutschen Tiger- Panzer zwang die Sowjets zum Bau

einer neuen Abwehrwaffe. Es entstand so ein schweres Sturmgeschütz, das

jedoch im Gegensatz zu den deutschen neuen Geschützen auf Selbstfahr-

lafetten keine Neukonstruktion darstellt, sondern durch einfache Montage

der schweren Feldhau- bitze 15,2 cm auf das Fahrgestell des KW I ent-

standen ist.

Während

die deutschen Selbstfahrgeschütze dazu bestimmt sind, den angreifenden

Panzern zu folgen, um sie durch ihr schweres Feuer nach vorne und gegen

die Flanke zu sichern, wird das sowjetische Sturmgeschütz in

verhältnismäßig kleinen Bereichen besonders zur Panzerbe- kämpfung

eingesetzt.

Die

Besatzung besteht aus 6 Mann, die durch drei Einstiegsluken in das Innere

des Panzers gelangen können (links). Im Gegensatz zur gewaltigen

Frontpanzerung, die besonders an der massiven Schutzkappe des Rohres zu

erkennen ist (unten), ist die Deckenpanzerung wesentlich schwächer.

Das

Gewicht des Kolosses liegt zwischen 50 und 60 Tonnen. |

|

Auf

den Schlachtfeldern von Nordafrika, Sizilien und auch der Sowjetunion wurde in

den letzten großen Schlachten eine der vielen anglo-amerikanischen

Propagandalügen zerstört. Die Briten und ganz besonders die Amerikaner

gefielen sich schon lange darin, die Güte ihrer Bewaffnung in den Himmel zu

preisen und als unübertrefflich hinzustellen. So wurde auch mit viel Geschrei

der Versuch gemacht, die letzten Panzertypen als einmalige

Konstruktionsleistungen hinzustellen und ihnen ohne lange Bewährung die

Gloriole der Unbesiegbarkeit gegenüber den deutschen Abwehrwaffen umzutun. Im

Schmelztiegel der Schlachten und unter der Gewalt der deutschen Waffen ging

dieser billige Propagandaruhm dahin. Den Generalen "Grant" und

"Sherman", dem Panzer "Churchill IV" erwiesen sich unsere

Kampfwagen nicht nur ebenbürtig, sondern auch, und hier besonders der

"Tiger", überlegen. Unsere Zeichnungen zeigen Schnitte durch die drei

Panzertypen, die der Feind für seine besten hält.

|

Schicksal

der Mennoniten zu Propagandazwecken missbraucht

Der

folgende Artikel, der in der Ausgabe Nr.8 vom 7. April 1943 erschien, wird

die Flucht der Mennoniten beschrieben, einer Sekte, die es im Bereich des

Kuban und Terek im Laufe der Jahre zu Wohlstand gebracht hatten. Trotz der

anfänglichen und von den Beteiligten als äußerst dramatisch erlebten

Schwierigkeiten im neuen Siedlungsgebiet entwickelten sich die

wirtschaftlichen Verhältnisse für die Siedler gut. Das Land eignete sich

zwar nicht für den klassischen mennonitischen Weizenanbau. Mit dem Obst-

und Weinbau erzielten sie jedoch gute Gewinne. Eine weitere Domäne war

die Vieh- und Pferdezucht der russlanddeutschen Mennoniten.

Der

Welt- und der Bürgerkrieg vernichtete schließlich die Kolonien der

Mennoniten im Kaukasus. Enteignung und Kollektivierung von Betrieben und

landwirtschaftlichen Nutzflächen beendeten schließlich die

wirtschaftlichen Grundlagen. Eine Verhaftungswelle zwischen 1937 und 1938

richtete sich auf dem Kuban, wie auch bei anderen christlichen Gemeinden

im Land, vor allem gegen geistliche Leiter und Lehrer. Den auf dem Kuban

im 2. Weltkrieg verbliebenen Mannoniten blieb nur die Verbannung nach

Kasachstan. Nur wenige konnten während des Krieges nach Deutschland oder

nach Nordamerika gelangen.

Diesen

Sachverhalt verschwieg der Verfasser des Artikels und lässt damit die

Leser im Glauben, das russische Volk sei generell vor den Bolschewisten

geflüchtet. Die Mennoniten wurden von den Sowjets wie Kollaborateure

behandelt, die ihre Haut zu retten versuchten.

|

|

Wanderung

in die Hoffnung

Zeichnung:

NSKK-Kriegsberichter Theo Matejko

Ein

Zug der Hoffnungslosen? Ein Heerwurm der Not? Eine Kavalkade des Elends?

Einer jener Trecks in die Gnadenlosigkeit Sibiriens, zum mordenden

Eismeerkanal, wie zwanzig Jahre bolschewistischer Geschichte sie zu

Tausenden sahen? - Nein!

Wenn

hier eine historische Parallele Gültigkeit haben kann, dann hat man an

die Züge der Buren zu denken, die mit Weib und Kind, mit Karren und

Ochsen und einer großen Hoffnung im Herzen vor der britischen Gewalt im

Kapland einen neuen Tag und einen neuen Acker im Norden suchten. Es sind

die Völker Kaukasiens, die Bewohner des Kaukasus-Vorgeländes, die

Männer, Weiber und Kinder vom Kuban und vom Terek, die freiwillig ihre

Heimat aufgaben und mit den deutschen Soldaten zogen, als diese sich im

Laufe der Winterschlacht vom Feinde absetzten.

Kein

deutsches Bajonett trieb sie, kein Befehl holte sie aus ihren Hütten und

kein deutsches Kommando räumte die Dörfer und Kolchosen. Als sich eines

Tages unserer Kaukasussoldaten in Marsch nach Westen setzten, um sich der

Klammer zu entziehen, die der Feind in ausholender Bewegung um sie legen

wollte, waren es diese Männer und Frauen, die zu den deutschen Soldaten

kamen und mitgenommen werden wollten. Da war keiner unter ihnen, der nicht

wusste, was das bedeutete: Hunderte von Kilometern im schneidenden

Schneesturm mit Kind, Hab und Gut mit den Deutschen und ihnen

nachzuziehen. Sie wussten das alles vielleicht besser als die deutschen

Soldaten. Sie wussten genau, dass mancher von ihnen am Wege blieb. Aber

sie wollten mit, und es war nicht nur die Furcht vor den sowjetischen

Horden, die die von den Deutschen hinterlassenen Lücken vielleicht

füllen würden. Es war das Grauen von den zwanzig Jahren, die hinter

ihnen lagen und die Hoffnung auf die Zukunft, die die deutschen Soldaten

mit sich nahmen, selbst wenn sie nach Westen zogen. Diese Wanderung eines

Volkes im Vorgelände des Kaukasus war eine Wanderung in die Hoffnung und

dieser Zug ein Zug des Vertrauens. Lieber in Mühsal den grauen Röcken

der deutschen Soldaten nachziehen, als wieder von der Woge der Sklaverei

überschwemmt zu werden! Sie baten, sie flehten darum, mitkommen zu

dürfen, und den deutschen Kommandeuren wird es nicht leicht gewesen sein,

den Flehenden die Erlaubnis zum Wandern zu geben, denn die unendlichen

Züge der Männer, Weiber und Kinder, der Schlitten und der Wagen konnten

ja irgendwann und irgendwo die Straßen so verstopfen, daß die

militärischen Aktionen erschwert werden. Aber man nahm sie dennoch mit,

denn man sah, dass sie nicht in Panik flohen, sondern wohlbedacht und

wohlbewusst sich auf den weiten Marsch nach Westen machten, daß sie sich

überlegt hatten, warum sie mit den Deutschen ziehen wollten. |

|

|

|

|

Das

MG 42 - das Schlachterwerkzeug der Front

Das

Maschinengewehr MG 42 bekam seinen Namen wegen der Indienststellung im

Jahr 1942. Es löste das veraltete Maschinengewehr MG 34 ab. Mit

einer Kadenz von 1200 bis 1500 Schuss je Minute war es jedem anderen

Maschinengewehr überlegen. So ist es nicht verwunderlich, dass ihm

Hunderttausende ihre Verwundung oder den Tod verdanken. Normalerweise

betrug die Kampfentfernung auf dem Zweibein bis zu 800 Meter. Auf einer

Lafette und mit Optik ausgestattet waren Schussentfernungen von 3000-3500

Meter mit befriedigender Treffsicherheit realisierbar. Das MG 42 war als

"elektrisches Gewehr" bekannt und sehr gefürchtet. Verschiedene

Quellen behaupten, es seien davon 415.500 Stück gebaut worden. Erfunden

und entwickelt hat es Werner Gruber, der als Techniker

bei der Metall- und Lackwarenfabrik Johannes Großfuß bei Döbeln in

Sachsen beschäftigt war. Die Hersteller waren anschleißend die MAUSER

WERKE AG, die Wilhelm-Gustloff-Stiftung, Styrer-Daimler- Puch, die

Großfuß AG und MAGET (Maschinenbau und Gerätebau GmbH, Berlin-Tegel).

|

|

Seit

einem Jahr befindet sich das neueste und schwerste MG der deutschen

Wehrmacht im Einsatz. An allen Fronten hat es sich bewährt und bewährt

sich heute Tag für Tag. Es wird von den Gegnern, die eine gleichwertige

Waffe dieser Art nicht besitzen, gefürchtet, namentlich von den Sowjets,

die dem MG wegen seiner außerordentlich hohen Feuergeschwindigkeit

den Beinamen "elektrisches Gewehr" gegeben gaben. Unsere

Aufnahmen wurden bei einer im Nordabschnitt der Ostfront eingesetzten

Luftwaffen-Feldeinheit gemacht.

|

|

|

Keine

Sekunde weicht das Auge vom Richtgerät. Jetzt ist es soweit. Der Feind

muss für einen Augenblick seine Deckung verlassen, um vorwärts zu kommen

aber dieser Augenblick würde für ihn die Vernichtung bedeuten.

|

|

|

Exotischer

Kriegsschauplatz

Der

Kriegsschauplatz in Nordafrika war nicht gerade von herausragender strategischer

Bedeutung und hätte nur dann einen Sinn gehabt, wenn sich die Fronten

rund um das Mittelmeer hätten vereinigen lassen und dadurch der Weg zu

den Ölquellen frei gewesen wäre. Dennoch beeindruckte Feldmarschall Erwin Rommel mit seinem Afrika-Korps

die ganze Welt und selbst die ehemaligen Gegner halten heute noch die Mythen

Rommel und Montgomery hoch, die sich in Taktik und Raffinesse um nichts

nachstanden. In Nordafrika gab es keine Bodenschätze und auch sonst

nichts zu holen. So war es ein reiner Prestigekampf zwischen Engländern,

Deutschen und Italienern. Die Namen der Wüsten- und Küstenstädte haben noch heute eine guten und

einen geradezu mystischen Klang.

Legendär

sind die wüstenabhängigen Regelungen, die untereinander üblich waren. So gab es rund um

viele Oasen und Wasserlöcher eine Zone, in der die Waffen schwiegen. Hier

trafen sich die Gegner beim Wasserfassen und plauderten sogar miteinander.

Man tauschte Zigaretten und Erfahrungen aus und nahm sich gelegentlich gegenseitig auf

die Schippe. Für eine kurze Zeit war man sich einig, förmlich sogar

Schicksalsgenosse, ehe man in einiger

Entfernung vom Wasserloch wieder aufeinander schoss. Es wurde nie ein Fall

bekannt, bei dem ein Wasserloch unbrauchbar gemacht oder gar vergiftet

worden wäre.

Von diesem Kriegsschauplatz handelt

der nachfolgende Bericht.

|

FRONT

NORDAFRIKA

Verfolgung

des geschlagenen Gegners

|

Unsere

Artillerie bekämpft Panzerkraftwagen bei Marsa el Brega in

direktem Beschuss und gönnt

dem

Gegner keine Zeit, sich zur Verteidigung einzurichten |

Generalleutnant

Rommel befindet sich in vorderster Linie in einer

Besprechung

mit den Offizieren seines Stabes über den Einsatz der Luftwaffe |

|

|

links:

Am

Sammelplatz für

gefangene

Engländer

unmittelbar

vor dem

Abtransport.

Ein

Verwundeter wird

sorgsam

betreut.

rechts:

Mit

schussbereitem Gewehr,

vorsichtig

Umschau haltend,

wird

Haus um Haus nach

Engländern

durchsucht. |

|

|

links:

Pioniere stoßen mit der Spitze der Panzerverbände vor, um Minensperren

zu beseitigen

|

|

|

Agedabia

erreicht! 1000 Kilometer von Tripolis entfernt rollen unsere Panzerwagen in

die Stadt.

Unter

dem Stadtschild der Wegweiser nach Bengasi.

|

Bild

unten:

Der

Panzer brennt lichterloh, nur einer der Fahrer konnte sich retten

und

geht in Gefangenschaft. |

Noch

sind überall die Spuren der Kämpfe zu sehen. Sandsäcke als MG-Deckung,

verbeulte

leere Benzintonnen, eine stehen gelassene Zugmaschine. Vor Stunden

erst

flohen die Engländer vor den vorrückenden deutschen und italienischen

Truppen. |

|

Amerikanische

Ängste nährten pessimistische Visionen

Die

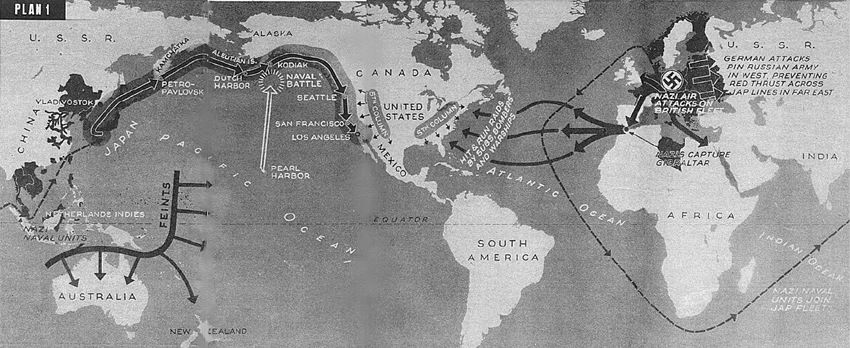

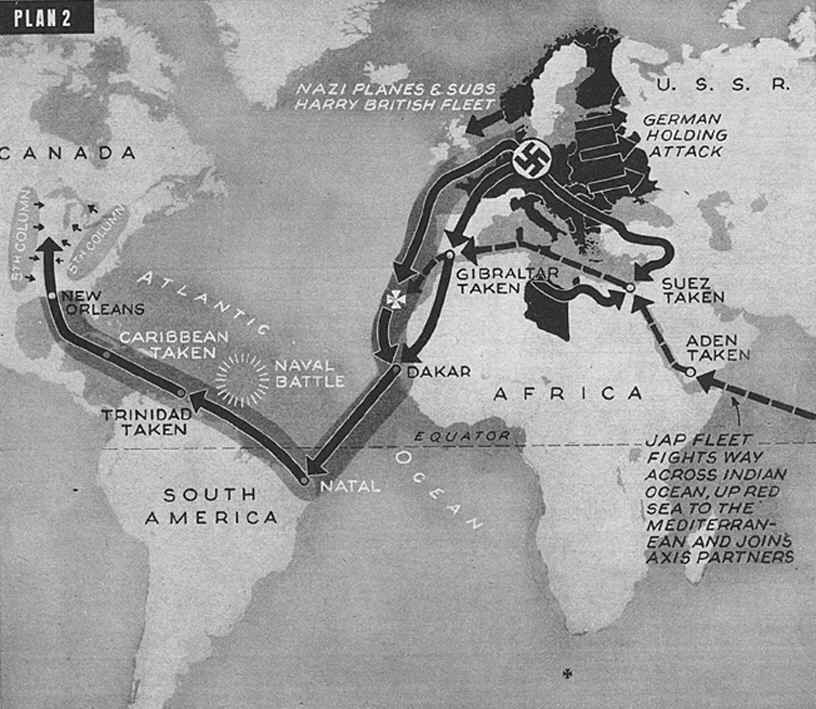

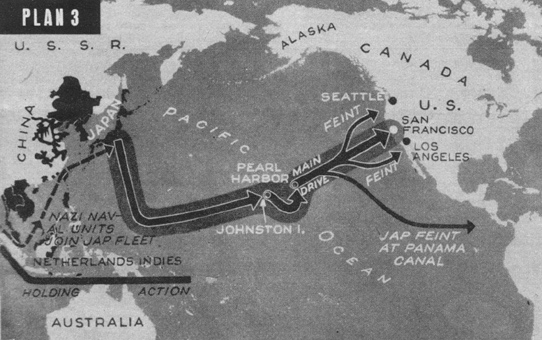

Angriff der Japaner auf den größten Flottenstützpunkt der Amerikaner Pearl

Harbour am 7. Dezember 1941, bei dem die amerikanische Marine